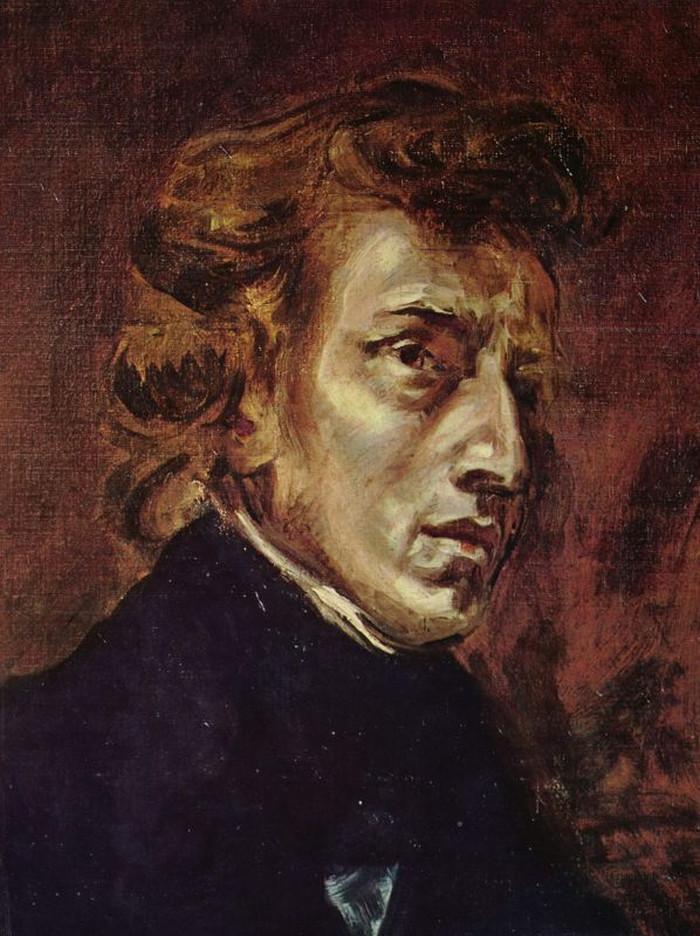

Фердинанд Виктор Эжен Делакруа (1798-1863) родился в городке Шарантон-Сен-Морис неподалёку от Парижа. О происхождении художника по сей день ходят легенды, даже сам Делакруа считал своим отцом Талейрана – знаменитого французского дипломата, одного из влиятельнейших людей в стране и в мире. В пользу этой версии говорит и их внешнее сходство, а также протекция, неизменно оказываемая Талейраном Эжену. Вообще жизнь окружила художника удивительными и великими людьми: он дружил с Александром Дюма, рисовал Шопена, Паганини и Жорж Санд… Отец мушкетёров отмечал, что «к трём годам Эжен уже вешался, топился, горел и травился» и в его словах была лишь доля шутки.

Как нетрудно догадаться, во время учёбы Эжен тяготел к художникам эпохи Возрождения, особенно – Рафаэлю Санти, Рубенсу, Тициану. Картина Теодора Жерико «Плот Медузы», «программная» работа романтизма, вдохновляет двадцатичетырёхлетнего Эжена на создание полотна «Ладья Данте», которая принесёт ему известность. Изображение Данте и Вергилия, путешествующих по аду, станет в один ряд с каноническими изображениями Доре и будет буквально восстановлена на киноэкране культовым режиссёром Ларсом фон Триером. Кстати, знаменитый контркультурный поэт Лёха Никонов в стихотворении «Ещё одно интервью» заявляет: «Мой любимый художник Делакруа…». Уже это говорит о том, что художник не просто перевернул страницу в истории живописи, но остался в культуре, не только массовой, но и «элитарной», будто некая машина времени позволяла ему быть «своим» нескольким поколениям потомков.

Данте и Вергилий в Аду (Ладья Данте) (1822)

Далее Делакруа обратился к острой и болезненной теме греческой борьбы за независимость с турецкими захватчиками. Восстание происходило в тяжёлых для греков условиях, повстанцам было тяжело сражаться с регулярной армией оккупанта. Всё это вызывало в европейцах сочувствие и отклик, война притягивала добровольцев со всей Европы, друг Пушкина Кюхельбекер, который мечтал попасть на фронт написал в конце концов свою «Греческую песнь». Поехавший же на войну великий английский поэт Байрон, погиб от лихорадки у города Миссолонги, что не могло не тронуть Делакруа. Именно полотна «Резня на Хиосе» и «Греция на развалинах Миссолонги», посвящённые Греческой революции, закрепят успех мастера. А в последнем, где Греция ассоциируется с женщиной можно отчётливо увидеть предвестие «главного» полотна Делакруа «Свобода, ведущая народ», где Свобода-Франция также будет воплощена в женском обличье.

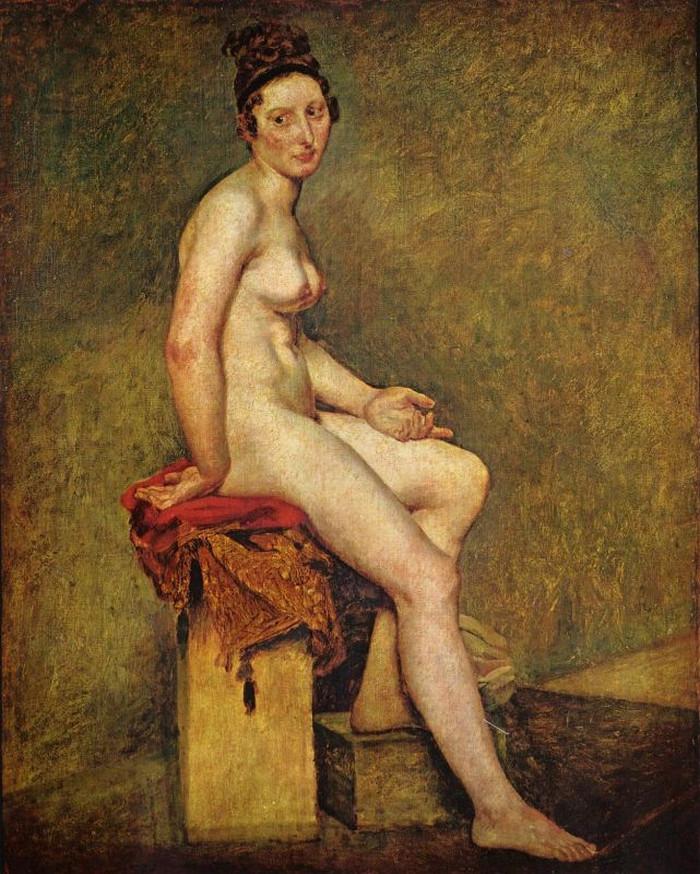

Закрепив успех, Делакруа не думает останавливаться на достигнутом и, продолжая трудиться на ниве романтизма, пробует себя в новых жанрах и техниках. Он создаёт литографии к Шекспиру и Гёте, много пишет портреты и обнажённую натуру, непохожую на свойственные мастеру эпические полотна, а в начале 1830-х доберётся до натюрмортов с цветами, маринистских акварелей и монументальной живописи. Одновременно с этим создаётся по байроновскому сюжету «Смерть Сарданапала», являющаяся квинтэссенцией романтического стиля Делакруа. Обращение к великим делам прошлого, при том, что свойственная тем временам и шокировавшая бы любого современника жестокость выглядит здесь уместно, даже притягательно – обнажённая женщина, которой вот-вот перережут горло не вызывает и толики положенной жалости.

Резня на Хиосе (1824)

«Свобода, ведущая народ», написанная в 1930 году, становится общепризнанной вершиной творчества автора, его личной вершиной. Протоимпрессионистские полотна, которые станут опорой и окажут огромное влияние на тогдашнюю живопись будут пророчеством ещё не сбывшимся, а вот «Свобода» стала явью, реальностью, сегодняшностью французской живописи. Картина стала феноменально успешной по ряду причин: она отвечала запросу времени, декларируя тогда ещё не приевшийся лозунг «Свобода, равенство, братство», она являлась квинтэссенцией схлестнувшихся в водоворот романтизма и неоклассицизма, она, наконец, вплела в полумифический антураж современные мастеру народные типажи всех французских сословий. Считается, что мальчик, изображённый на картине, вдохновил Виктора Гюго на создание персонажа Гавроша из его «Отверженных».

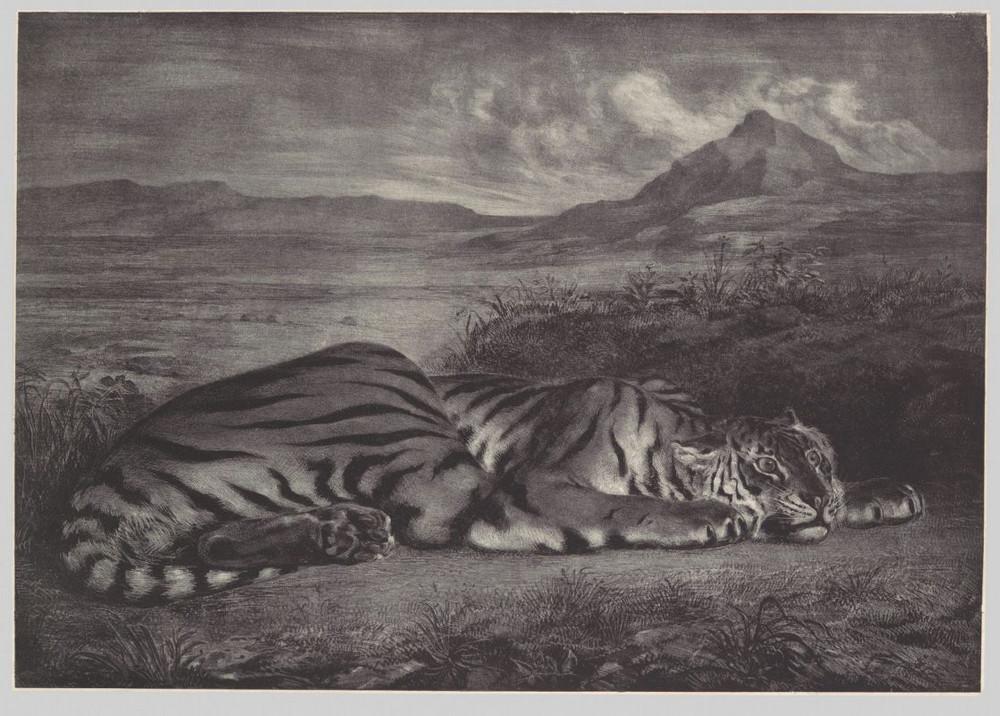

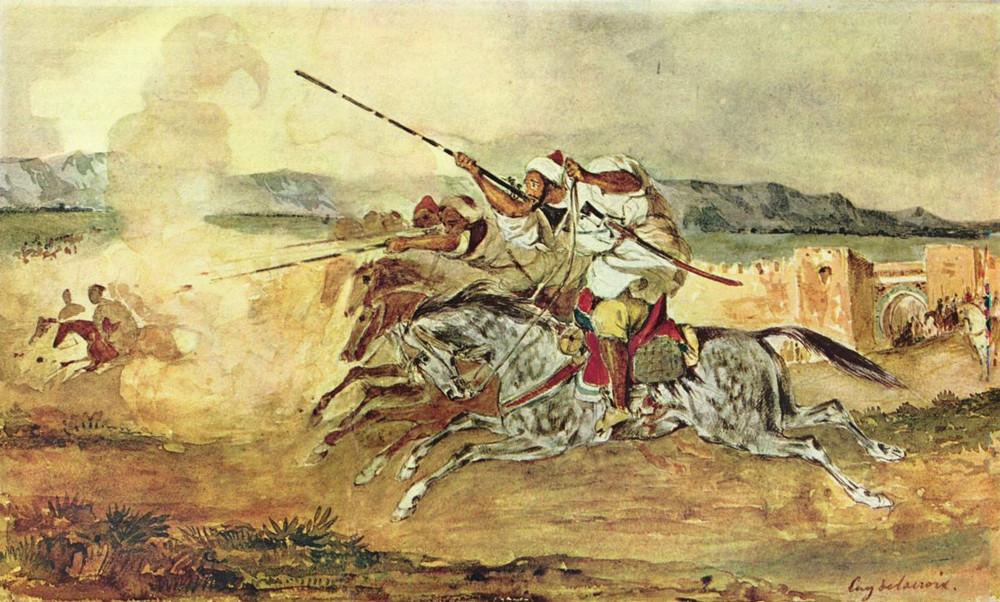

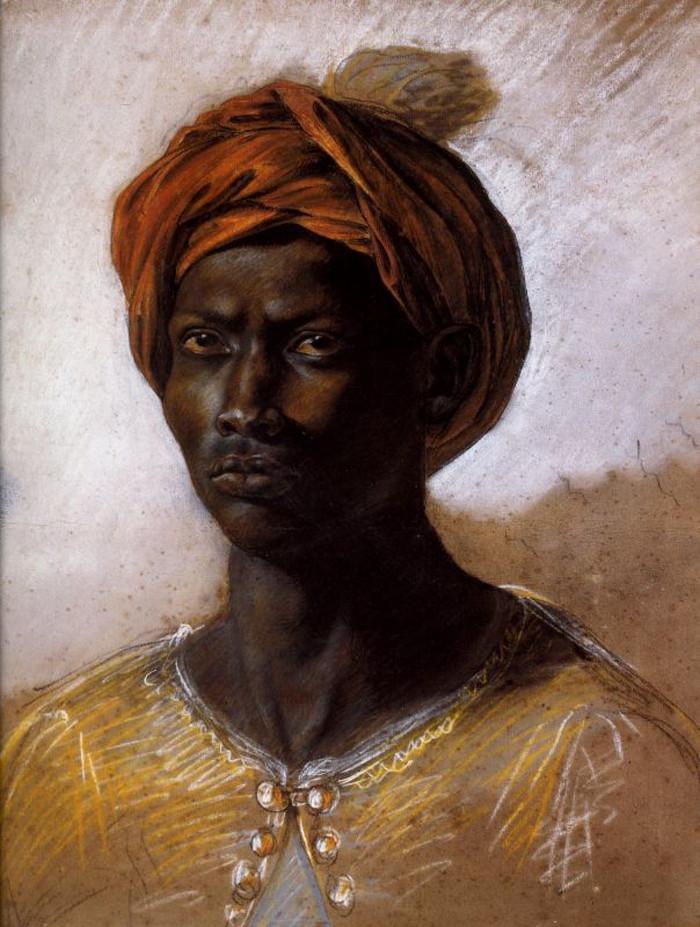

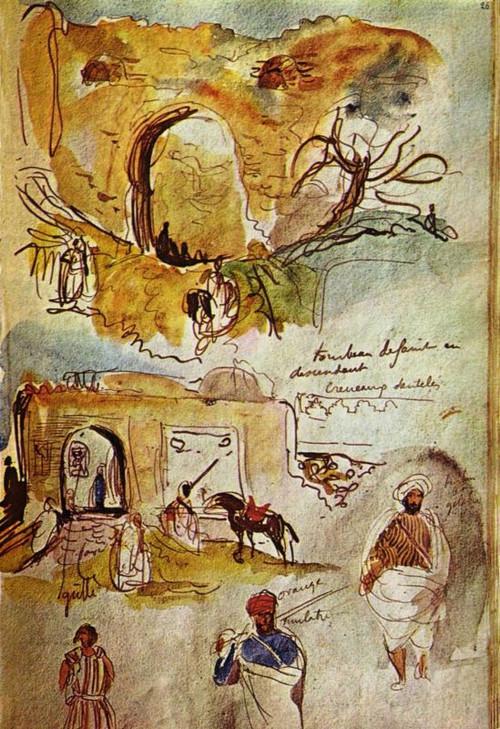

Делакруа, даже добившись значительного успеха, не становится «студийным» художником – жизнь зовёт его дальше. И художник отправляется в путешествие по Испании и Африке, оказавшее на него сильнейшее впечатление. Делакруа создаёт более ста картин и эскизов, проникается ориенталистскими сюжетами. Особенно часто встречаются на полотнах изображения диких хищников: львов и тигров (не дань ли сюжетам Рубенса?). Они охотятся на дичь, нападают на людей и сами становятся жертвами. Местные же люди напоминают идеализирующему Античность мастеру древних греков и римлян. «Арабы, завёрнутые в белые одеяла, похожи на Катона или Брута» – запишет Делакруа в свой дневник.

Свобода, ведущая народ (1830)

Вернувшись, художник не забудет алжирские сюжеты, продолжая заниматься монументальной живописью (Делакруа доверили потолки Лувра) и натюрмортами, которые вызывали особенный трепет у мастера, он говорил, что самое сложное – нарисовать цветы, пока они не увяли, что требует от художника не только скорости, но и новой техники – более свободного и длинного мазка. Именно Делакруа вернул «увядшему» жанру былую популярность. В натюрмортах Делакруа то тут, то там просматривается будущий Ван Гог, Ренуар или Сезанн. Последний и вовсе говорил: «Мы все рисуем на языке Делакруа». Не менее явственно видна наследственность импрессионистов и в маринах мастера позднего периода – их по незнанию можно принять за опыты того же Моне.

За долгую творческую жизнь Делакруа удалось принять факел живописи из рук великих, самому стать великим и, раздув собственным дыханием огонь зажечь несколько великих имён будущего. При этом, даже оставаясь «предтечей» или «крёстным отцом» импрессионизма, быть классиком романтизма. Отметиться буквально во всех техниках и жанрах живописи своей эпохи. Меняться, не «застывая», вопреки успеху и славе. Попросту – быть настоящим творцом.

Взятие крестоносцами Константинополя (1840)

Вид на море с холмов в Дьеппе (1852)

Арабские всадники скачут на поиски (1862)

Атилла попирает Италию и Искусства, деталь (1840)

Лев, пожирающий кролика (1856)

Битва при Тайбуре (1837)

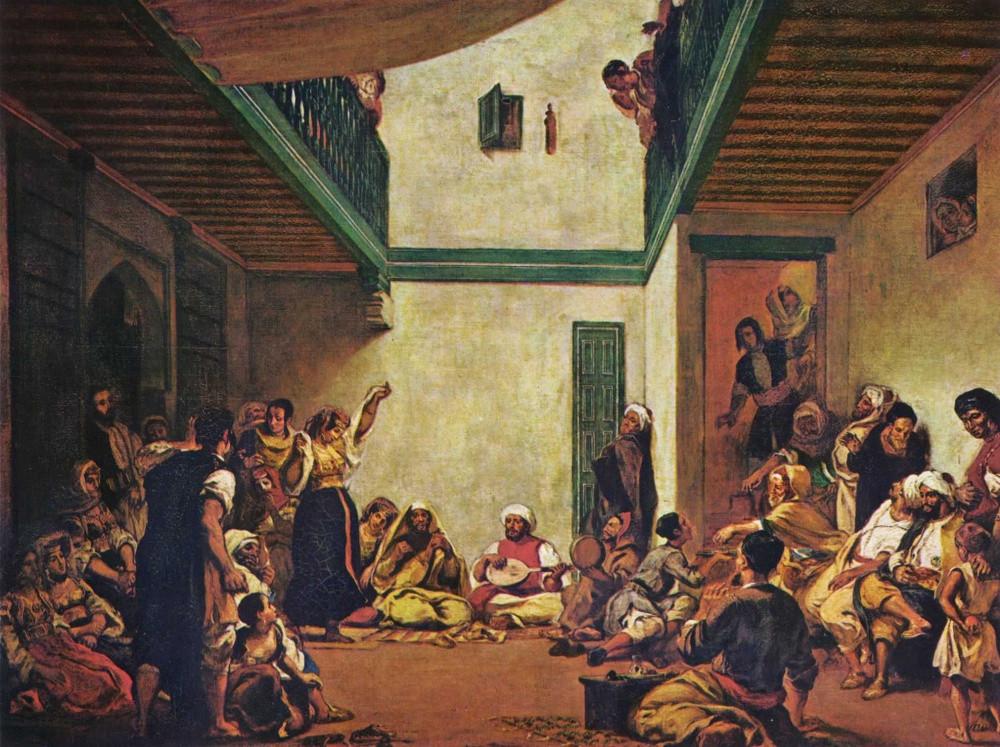

Еврейская свадьба в Марокко (1841)

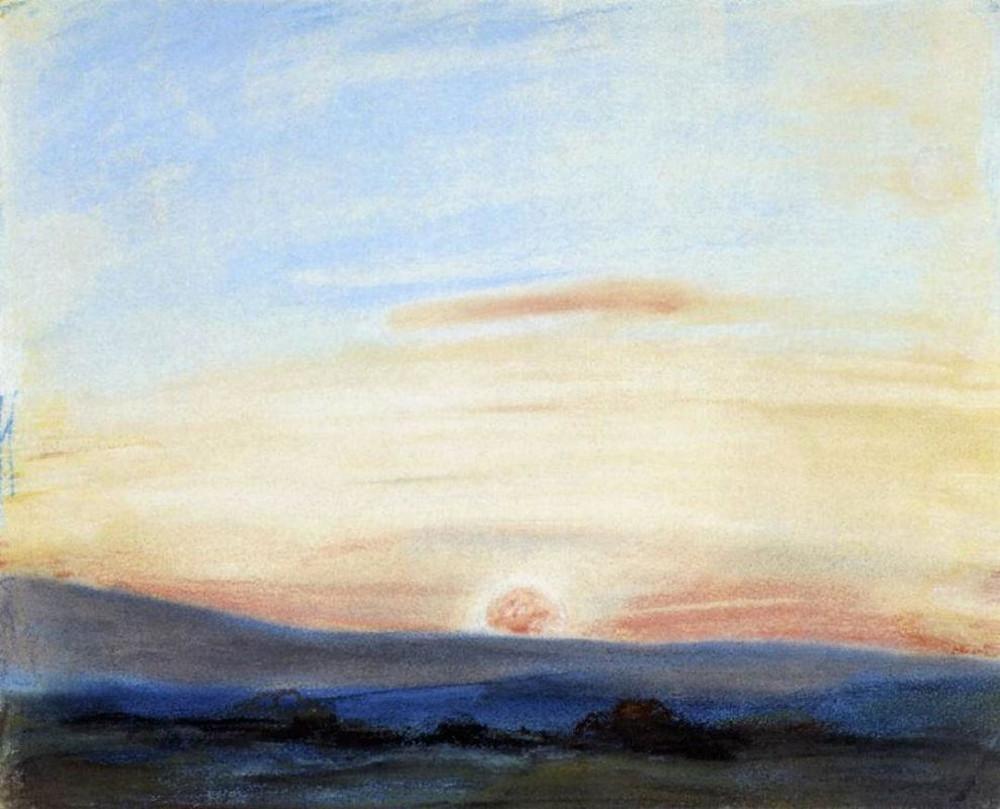

Заходящее солнце (1849)

Королевский тигр (1829)

Кораблекрушение Дон Жуана (1840)

Молодой тигр играет со своей матерью (1830)

Охота на львов I (1861)

Пьета. Эскиз для росписи стен в церкви Сен-Дени-дю-Сен-Сакреман в Париже (1844)

Смерть Сарданапала (1827)

Натюрморт с омаром и охотничьими трофеями (1827)

Состязания в стрельбе перед воротами Мекны (1832)

Султан Марокко Мюли Абд-эль-Рахман и его свита (1845)

Убийство люттихского епископа (1827)

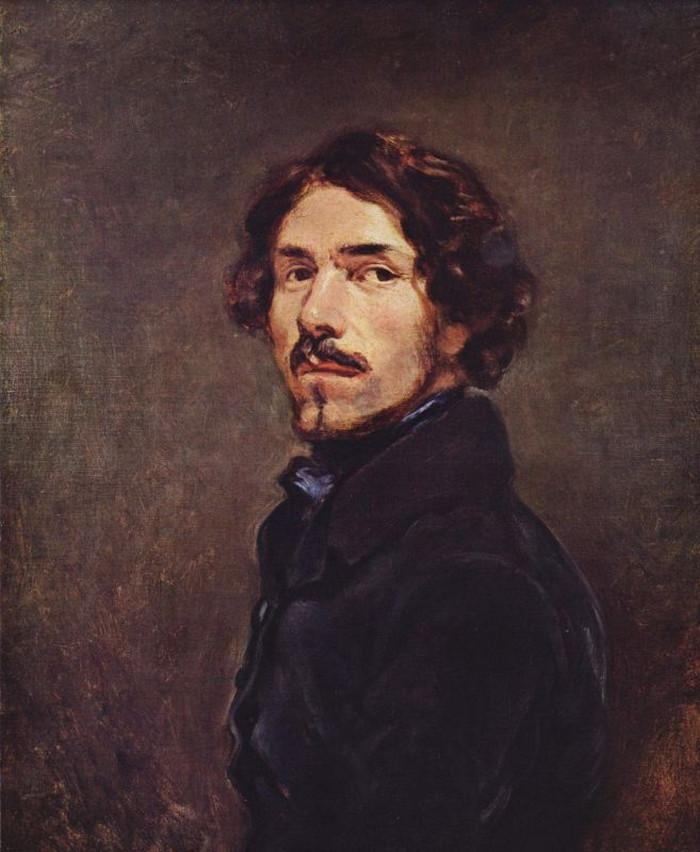

Автопортрет (1840)

Борьба гяура и паши (1835)

Букет цветов (1850)

Гамлет и Горацио на кладбище (1839)

Ваза с цветами на консоли (1849)

Мадемуазель Роза (1824)

Негр в тюрбане (1826)

Портрет Жорж Санд (1838)

Марокканец, седлающий коня (1855)

Портрет Фредерика Шопена (1838)

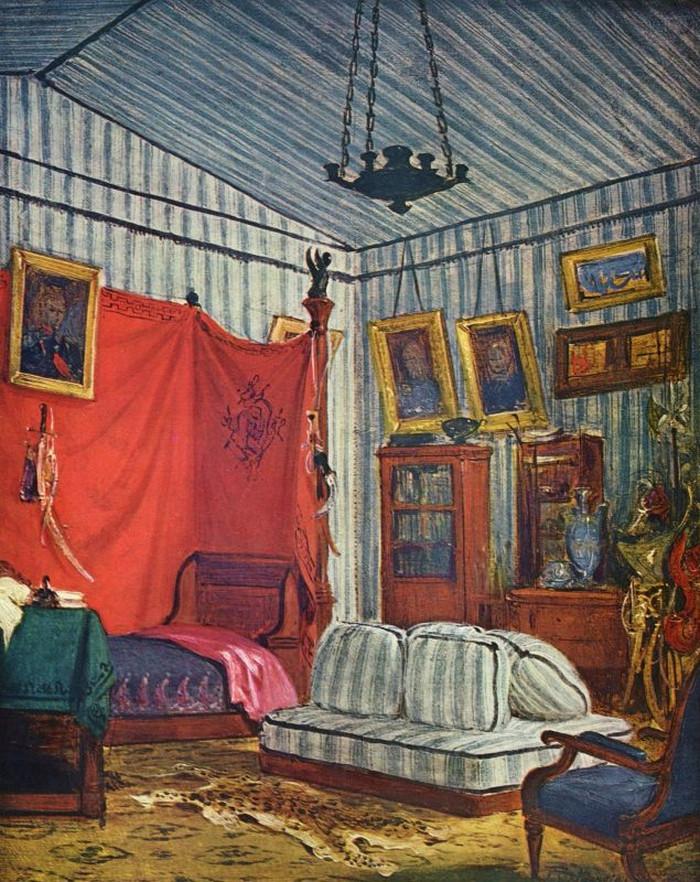

Спальня графа де Морне (1832)

Сирота на кладбище (1824)

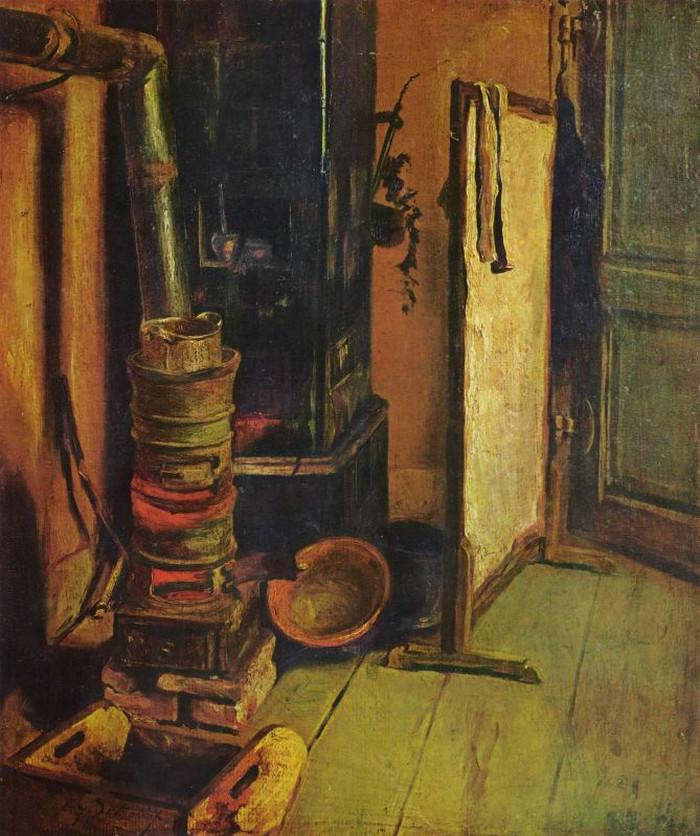

Уголок мастерской (1830)

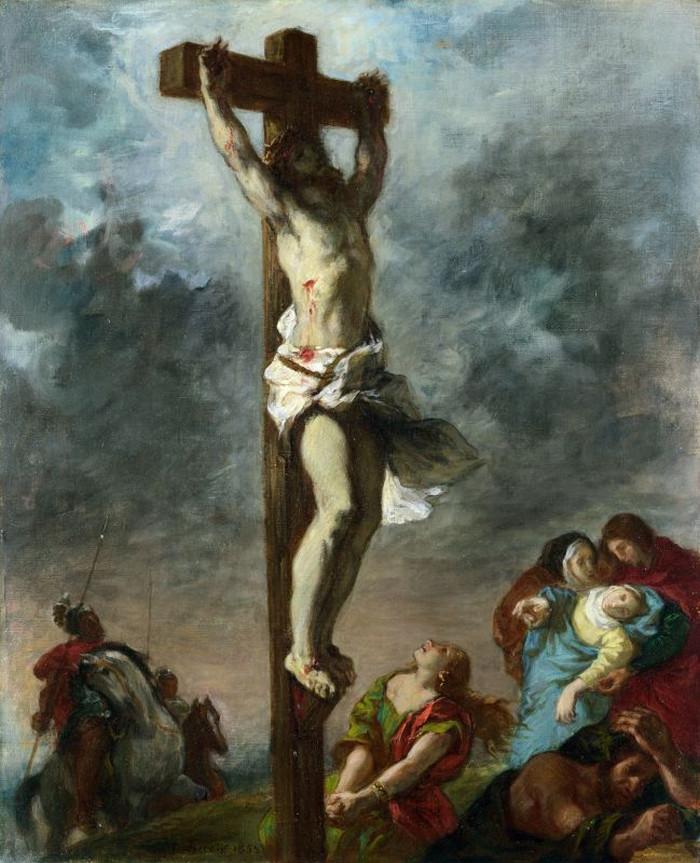

Христос на кресте (1853)

Коннетабль де Бурбон, преследуемый Совестью (1835)

Медея (1862)

Итальянский театр (1825)

Призрак на террасе (Гамлет и призрак отца) (1843)

Портрет Паганини (1832)

Стены Мекны (набросок из дневника) (1832)

Греция на развалинах Миссолонги (1827)