В XX веке, когда мир ускорялся, а технологии меняли восприятие реальности, журнал Life стал одним из главных летописцев американской (и не только) истории и превратил фотографию в мощный инструмент повествования, способный не только запечатлеть, но и формировать социальную память. Через объективы таких мастеров, как Маргарет Бурк-Уайт, Альфред Эйзенштадт или Гордон Паркс, журнал показал Америку во всей её многогранности: от триумфов до трагедий, от бытовых мелочей до эпохальных событий. Но что делает эти снимки такими значимыми? Как фотографии Life определили коллективное сознание США и почему их влияние сохраняется десятилетиями? Разбираемся в феномене журнала и его визуальном наследии, в том, как кадры становятся символами, а символы — частью национальной идентичности.

Рождение визуальной эпохи: Life и фотожурналистика

Когда в ноябре 1936 года вышел первый номер Life, Америка находилась в эпицентре Великой депрессии. Страна была разобщена, измучена экономическим кризисом, но всё ещё цеплялась за мечту о величии. Генри Люс, издатель, который приобрёл Life за 92 тысячи долларов, видел свою миссию в том, чтобы показать американцам их собственную жизнь — не через длинные тексты, а через образы, которые говорят громче слов. «Видеть жизнь; видеть мир; стать свидетелем великих событий; смотреть на лица бедняков и жесты гордецов; видеть странные вещи — машины, армии, толпы, тени в джунглях и на Луне; видеть работу человека — его картины, башни и открытия; видеть то, что находится за тысячи миль, то, что скрыто за стенами и в комнатах, то, к чему опасно приближаться; женщин, которых любят мужчины, и множество детей; видеть и получать удовольствие от увиденного; видеть и удивляться; видеть и учиться...», — гласила миссия журнала, и это не было пустым лозунгом. Life стал пионером фотожурналистики, где снимок был главным рассказчиком.

Первый номер журнала открывался репортажем о строительстве плотины Форт-Пек в Монтане — масштабного проекта, символизирующего борьбу с кризисом и веру в прогресс. Фотографии Маргарет Бурк-Уайт, одной из первых женщин-фотожурналистов, запечатлели не только грандиозные конструкции, но и лица рабочих, их усталость, надежду и упорство. Эти снимки задали тон: Life не просто показывал события, он рассказывал истории людей, стоящих за ними. Журнал стал зеркалом, в котором Америка видела себя — от фермеров Оклахомы, бегущих от пыльных бурь, до голливудских звёзд, сияющих на красных дорожках.

Успех Life был обусловлен несколькими факторами. Во-первых, журнал появился в момент, когда технологии печати позволили воспроизводить фотографии с высоким качеством. Это сделало изображения доступными и эффектными, усиливая их воздействие на читателей. Во-вторых Life собрал команду фотографов, которые были не просто репортерами, а настоящими художниками. Их имена стали легендами фотожурналистики:

- Маргарет Бурк-Уайт (Margaret Bourke-White) — Её работы, такие как снимки Великой депрессии и индустриальных пейзажей, отличались монументальностью и глубоким гуманизмом.

- Альфред Эйзенштадт (Alfred Eisenstaedt) — Мастер спонтанных моментов, он запечатлел культовые сцены, наполненные эмоциями, как знаменитый «Поцелуй на Таймс-сквер».

- Роберт Капа (Robert Capa) — Известен своими динамичными военными репортажами, передающими хаос и драматизм боевых действий.

- Уильям Юджин Смит (W. Eugene Smith) — Его фотоэссе, полные эмпатии, раскрывали человеческие судьбы, от военных госпиталей до жизни простых американцев.

- Гордон Паркс (Gordon Parks) — Первый афроамериканский фотограф Life, он освещал расовые проблемы, создавая мощные образы социальной борьбы.

- Эдвард Стайхен (Edward Steichen) — Его работы сочетали художественную фотографию с журналистикой, задавая эстетические стандарты журнала.

- Карл Миданс (Carl Mydans) — Снимал ключевые события XX века, от войны до послевоенного восстановления, с акцентом на человеческий опыт.

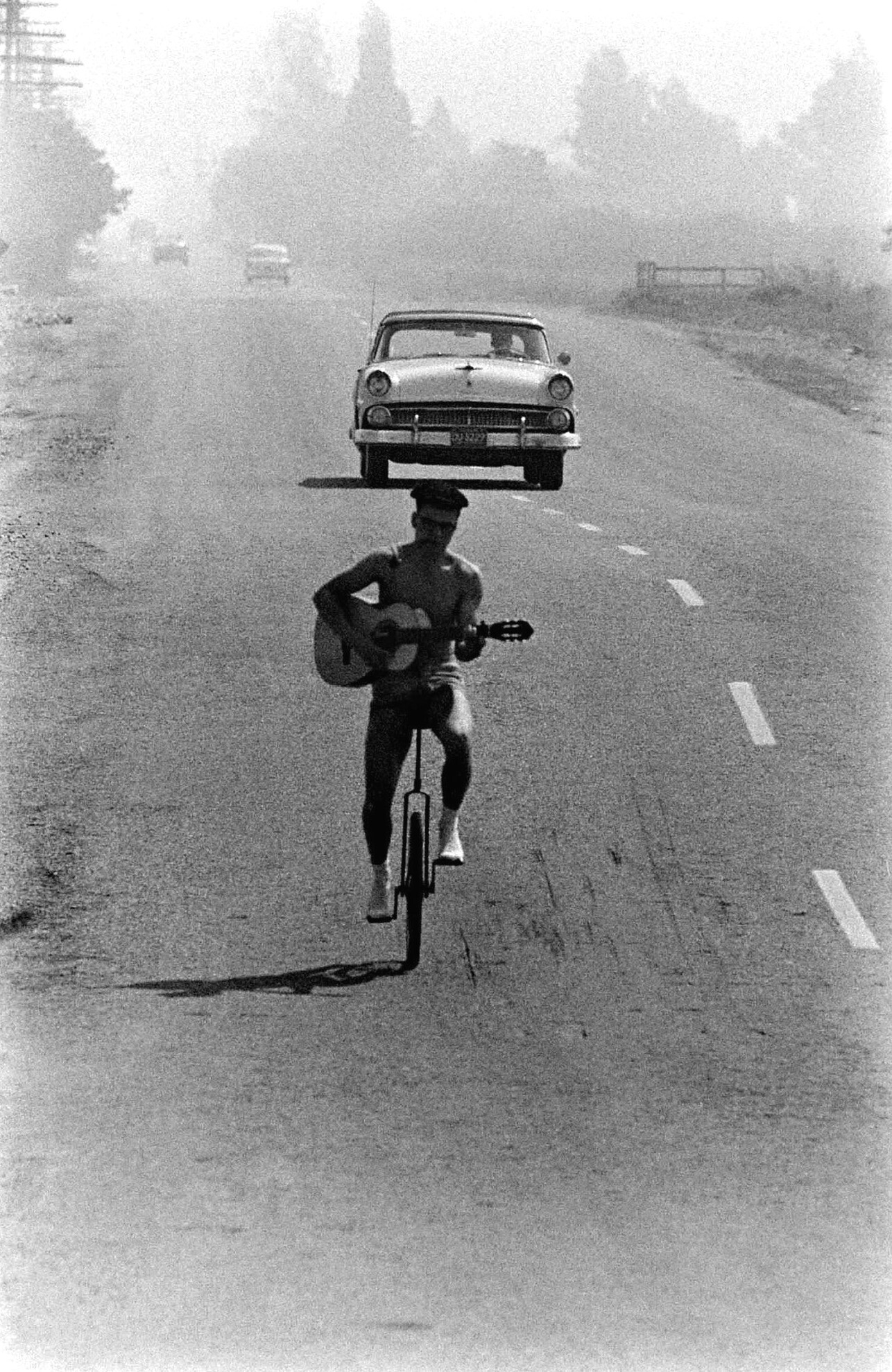

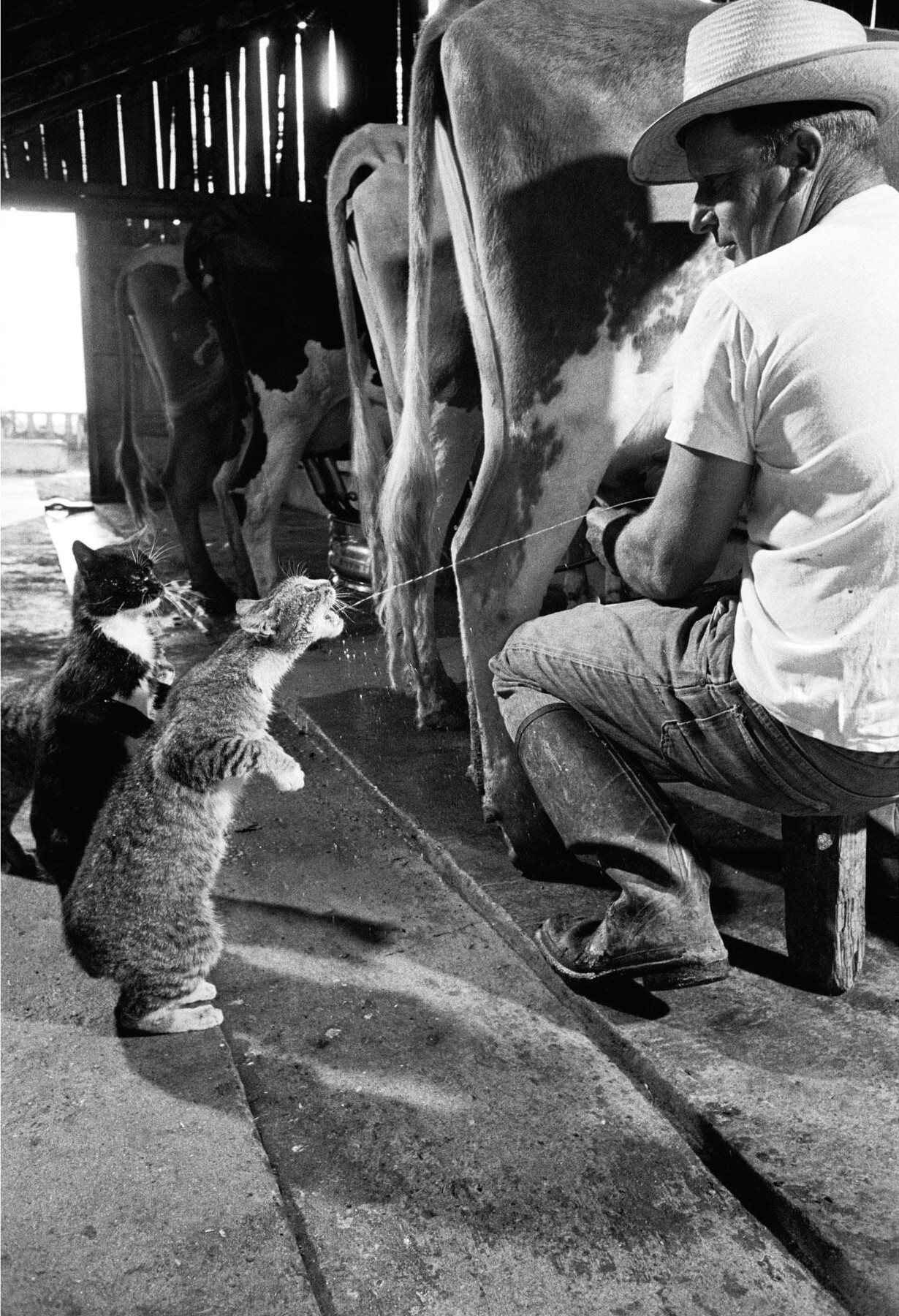

- Элиот Эрвитт (Eliot Erwitt) — Его ироничные и теплые снимки повседневной жизни добавляли журналу человечности и юмора.

- Анри Картье-Брессон (Henri Cartier-Bresson) — Легенда «решающего момента», его снимки для Life отличались безупречной композицией и чувством времени.

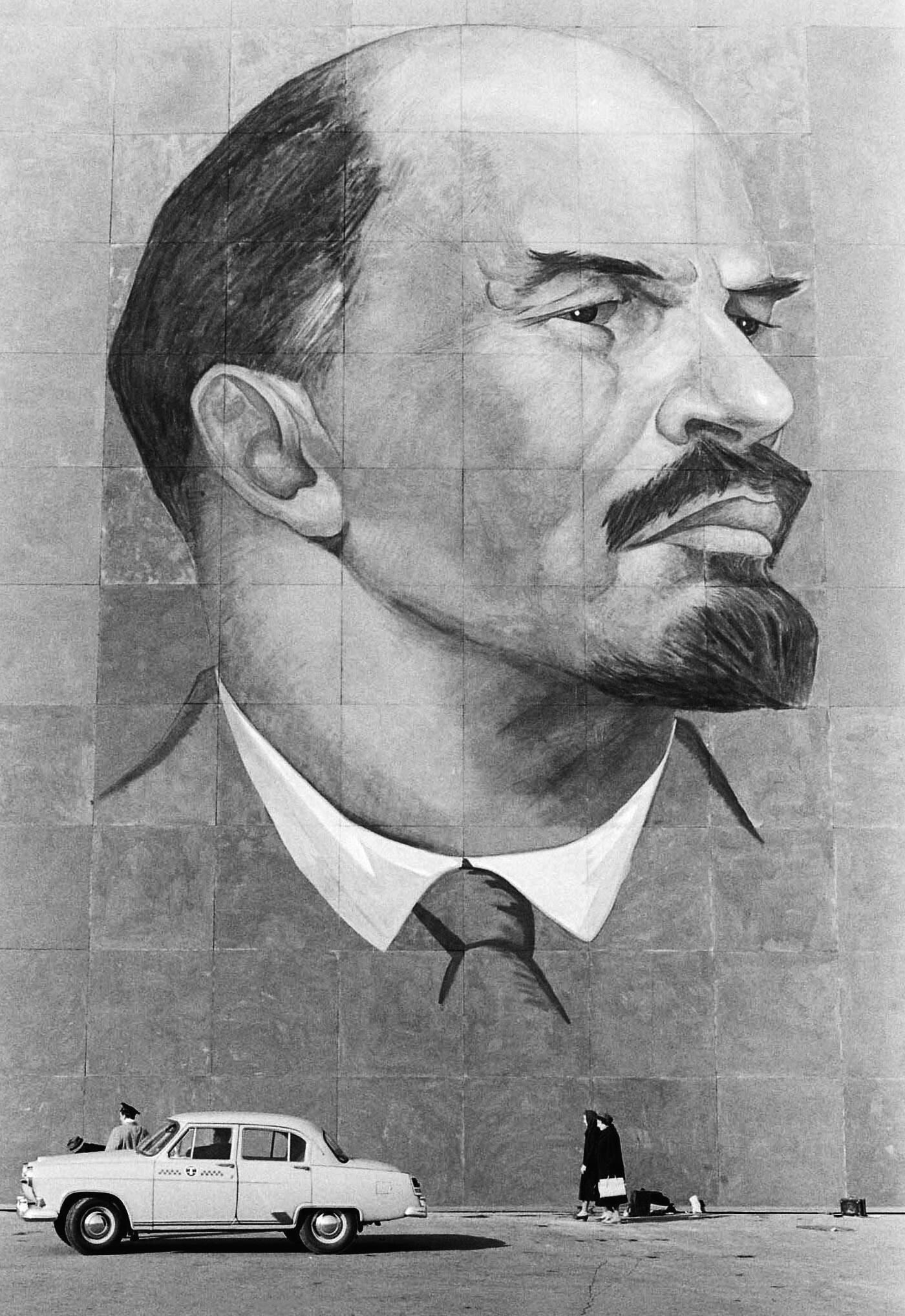

- Дмитрий Кессель (Dmitri Kessel) — Специализировался на международных репортажах, создавая яркие образы культур и конфликтов по всему миру.

- Леонард Маккомб (Leonard McCombe) — Его фотоистории о жизни американцев, от фермеров до горожан, отличались теплотой и вниманием к деталям.

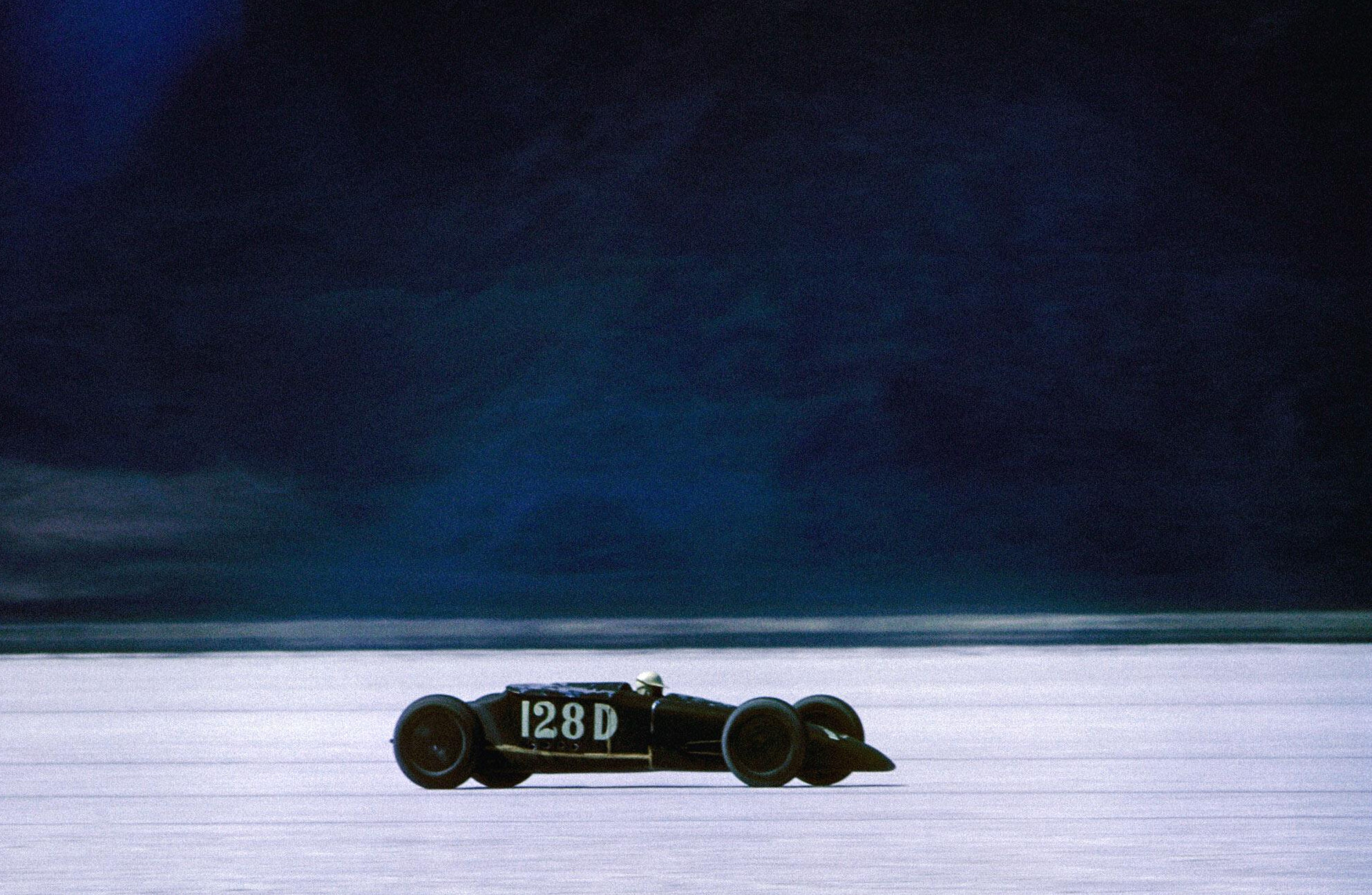

- Ральф Морс (Ralph Morse) — Известен снимками научных и военных достижений, включая космические миссии.

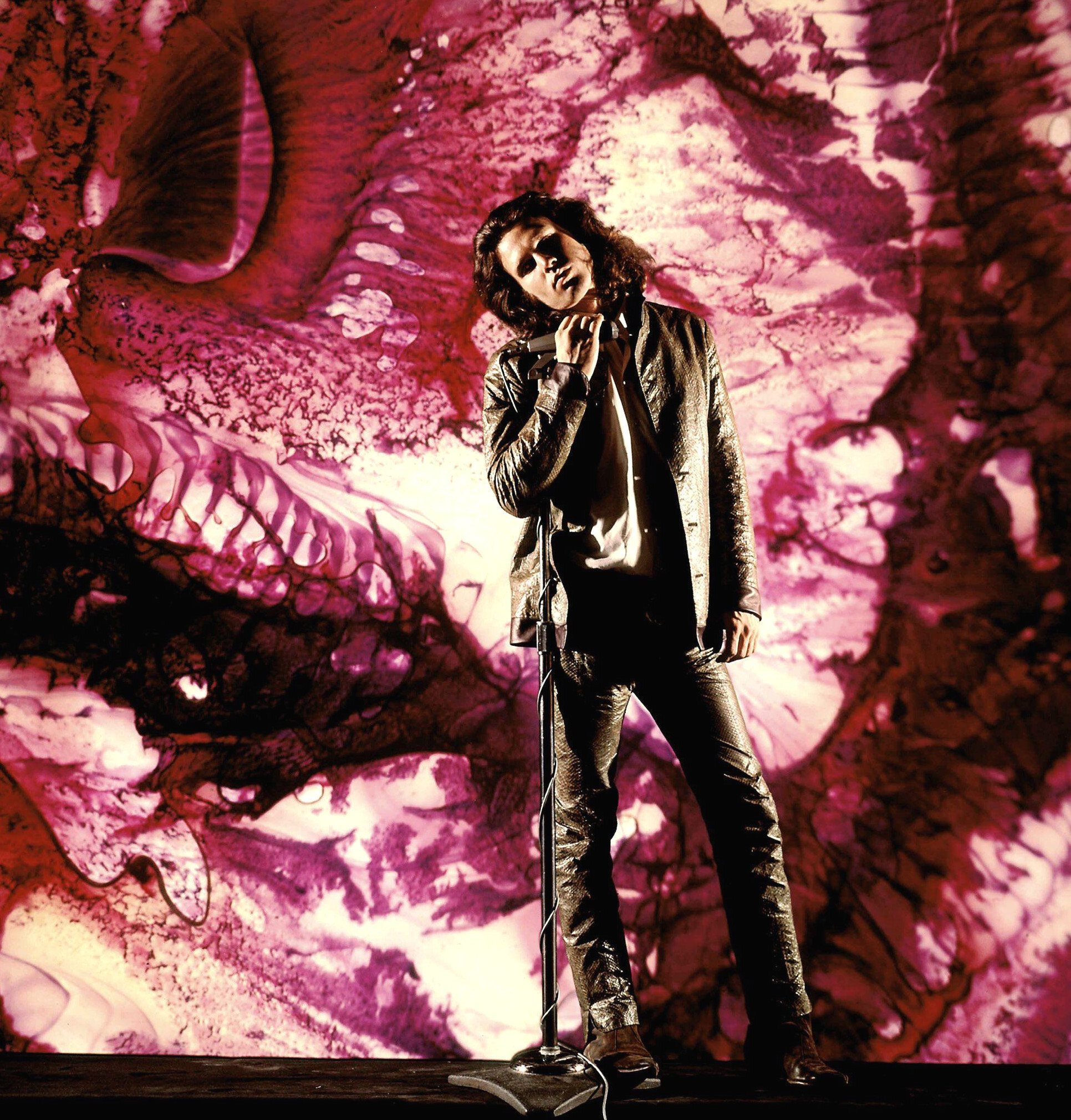

- Джон Доминис (John Dominis) — Его яркие снимки спортивных событий и дикой природы, такие как репортажи об олимпиадах, отличались динамикой и экспрессией.

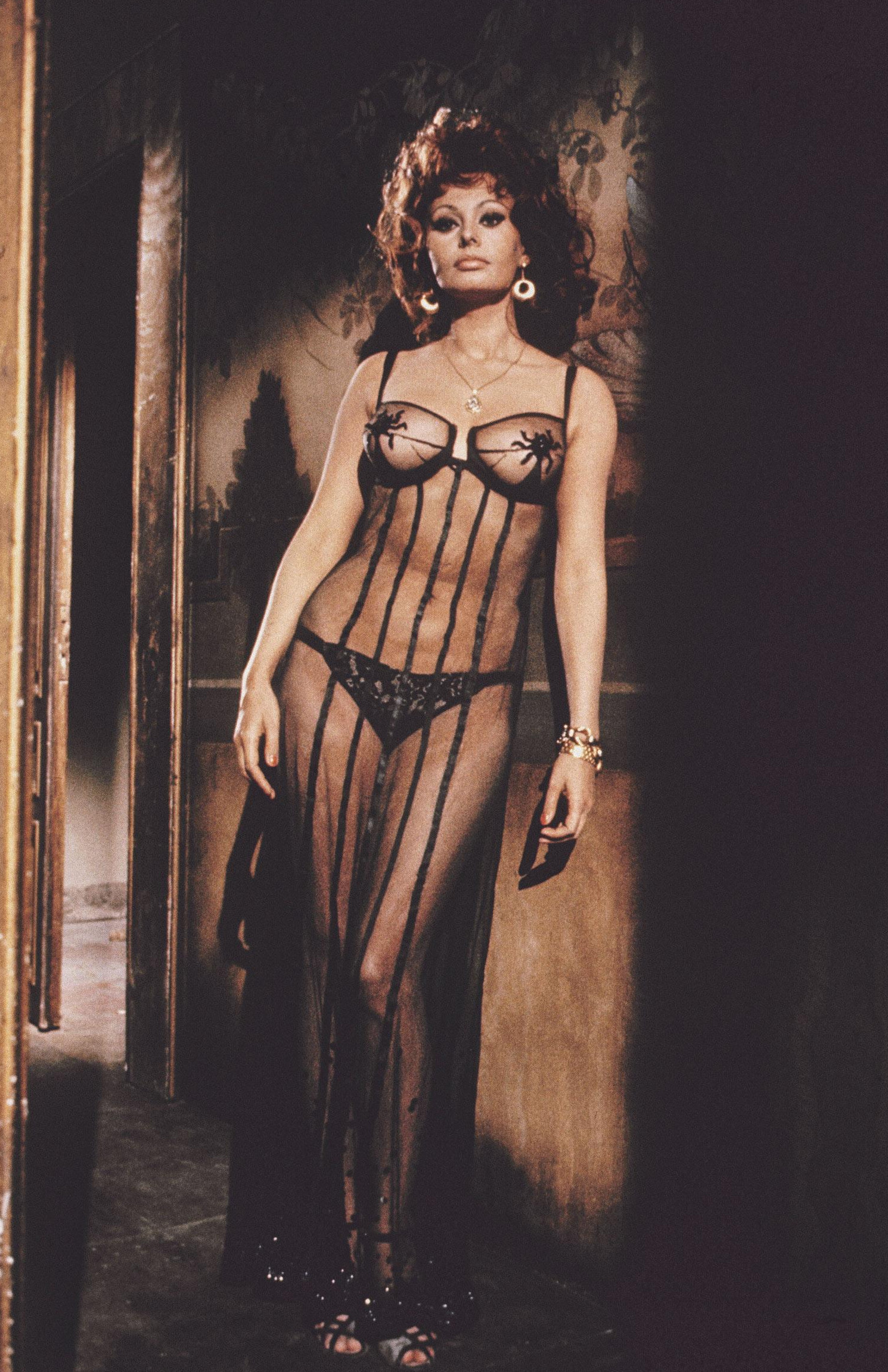

- Марта Холмс (Martha Holmes) — Её портреты знаменитостей и репортажи о послевоенной Америке сочетали гламур с глубоким психологизмом.

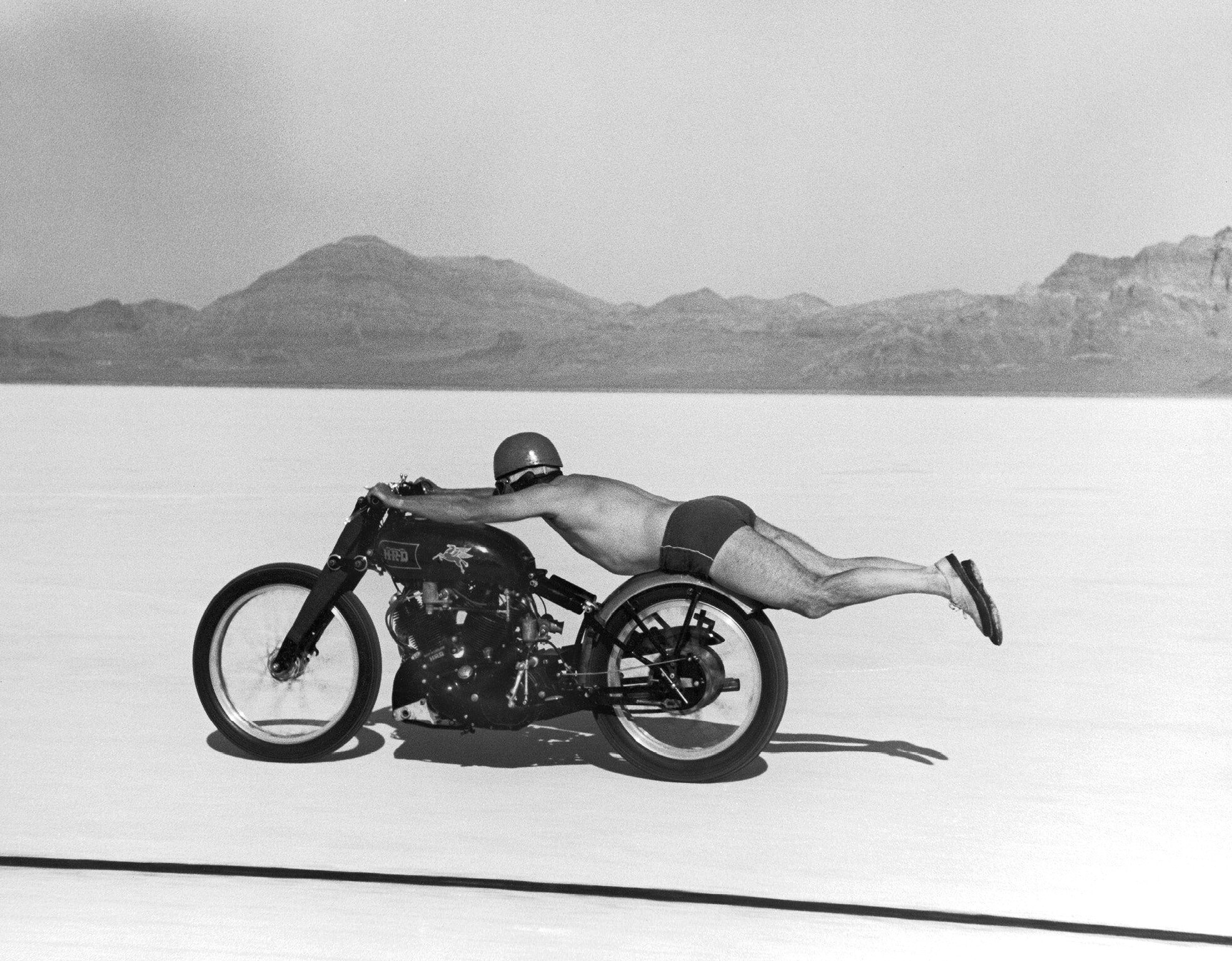

- Андреас Фейнингер (Andreas Feininger) — снял Route 66, символ американского фронтира.

- Дж. Р. Эйерман (J. R. Eyerman) — запечатлел зрителей 3D-фильма «Bwana Devil».

- Фриц Горо (Fritz Goro) — Специализировался на научной фотографии, создавая визуально поразительные снимки технологических и природных явлений.

- Билл Эппридж (Bill Eppridge) — Его репортажи о социальных потрясениях, включая убийство Роберта Кеннеди, были проникнуты драматизмом и исторической значимостью.

- Нина Лин (Nina Leen) — Её фотоэссе о жизни американского среднего класса и моде отличались утонченностью и вниманием к деталям.

Но сила Life была не только в отражении реальности, но и в её формировании. Фотографии журнала не просто документировали — они создавали нарративы, которые становились частью коллективной памяти. Снимок мигрантки-матери, сделанный Доротеей Ланж в 1936 году (хотя и не для Life, но в духе его эстетики), или кадры измождённых семей на обочине дорог, опубликованные в журнале, сделали Великую депрессию не абстрактным экономическим термином, а человеческим опытом.

Life также изменил восприятие журналистики, сделав фотографов центральными фигурами в создании новостей. До появления журнала репортажная фотография часто считалась второстепенной, но Life возвел ее в ранг искусства и стал феноменом массовой культуры. На пике популярности его тираж достигал 8,5 миллиона экземпляров, каждый выпуск читали до 25% американцев, а за всё время своего существования журнал опубликовал 200 000 страниц фоторепортажей. Журнал стал частью повседневной жизни среднего класса, формируя визуальные привычки и ожидания. Читатели ждали новых выпусков, чтобы увидеть мир глазами фотографов Life — от экзотических уголков планеты до соседнего городка. Эта доступность и универсальность сделали журнал уникальным инструментом формирования коллективного сознания.

Эмоциональные тригеры и социальная память: Как фотографии становятся символами

Если текст требует времени и размышлений, то фотография действует мгновенно. Один кадр может вызвать слёзы, гнев или эйфорию. Life мастерски использовал эту силу, публикуя снимки, которые становились иконами своего времени. Одним из самых знаменитых стал «Поцелуй на Таймс-сквер» Альфреда Эйзенштадта, сделанный 14 августа 1945 года, в день победы над Японией. Матрос, целующий медсестру на фоне ликующей толпы стал символом окончания Второй мировой и триумфа Америки. Его сила не в деталях (мы даже не знаем имён героев кадра), а в универсальности эмоции, которую он передаёт.

Но Life не боялся и мрачных тонов. В 1963 году журнал опубликовал кадры из Далласа, запечатлевшие убийство Джона Кеннеди. Фотографии Абрахама Запрудера, хотя и не сделанные для Life, но широко растиражированные журналом, стали поворотной точкой в восприятии насилия в Америке. Эти кадры, как и снимки вьетнамской войны (например, «Сожжение деревни» или «Девочка, бегущая от напалма» Ника Ута), показали, что фотография может не только вдохновлять, но и шокировать, заставляя общество взглянуть на свои ошибки. Life стал проводником этих эмоций, превращая снимки в катализаторы общественных дискуссий.

Социальная память — это не просто набор фактов, это коллективное восприятие прошлого, которое формирует идентичность нации. Фотографии Life сыграли ключевую роль в этом процессе, превращая отдельные моменты в символы, которые выходят за рамки своего времени.

Но символы могут быть и спорными. Фотография «Человек с площади Тяньаньмэнь» (хотя и не связана с США напрямую, но активно публиковалась в Life) или снимки протестов против войны во Вьетнаме, сделанные для журнала, показывали силу индивидуального сопротивления. Эти кадры не только отражали события, но и формировали общественное мнение, подталкивая к переосмыслению ценностей. В США 1960-х, раздираемых расовыми конфликтами и антивоенными протестами, фотографии Life стали визуальным манифестом перемен, запечатлев борьбу за свободу и справедливость.

Интересно, что сила этих снимков не угасает со временем. Они продолжают жить в учебниках, музеях, мемах и социальных сетях. Например, кадр «Обед на небоскрёбе» (1932), где рабочие едят на балке над Манхэттеном, стал символом американской дерзости и трудолюбия. Хотя снимок не принадлежит Life, журнал активно его тиражировал, закрепляя в сознании образ Америки как страны возможностей. Эти фотографии — не просто изображения, это коды, которые передают ценности и эмоции из поколения в поколение.

Эти капсулы времени сформировали социальную память США, став частью национального ДНК. Они учили американцев видеть себя, спорить с собой и гордиться собой. И хотя журнал давно не выходит в том виде, в каком его знали миллионы, его снимки продолжают жить — в книгах, выставках, мемах и умах.

Эстетика и манипуляция: Двойная природа фотографии

Фотография — это искусство, но также и инструмент. Life понимал это лучше других, используя снимки для создания нарративов, которые иногда граничили с пропагандой. Во время Второй мировой войны журнал публиковал героические кадры американских солдат, подчёркивая их мужество и единство. Эти снимки укрепляли моральный дух нации, но зачастую скрывали ужасы войны. В то же время фотографии концентрационных лагерей, освобождённых союзниками, показанные в Life, шокировали мир и подчёркивали необходимость борьбы с нацизмом. Оба типа снимков были частью одной миссии — формировать восприятие войны как справедливой.

Но эта манипулятивная природа фотографии проявлялась и в мирное время. В 1950-х Life активно продвигал образ идеальной американской семьи: белозубые улыбки, пригородные дома, сияющие автомобили. Эти кадры создавали миф о «золотом веке», который исключал маргинализированные группы — афроамериканцев, мигрантов, бедняков. Только в 1960-х, с ростом движения за гражданские права и публикацией таких фотографов, как Гордон Паркс, журнал начал показывать более сложную картину Америки. Это напоминает нам, что фотография — не нейтральный свидетель, а инструмент, который может как раскрывать правду, так и искажать её.

Наследие Life: Фотография в цифровую эпоху

К 1972 году, когда Life прекратил еженедельные выпуски, его влияние на фотожурналистику было неоспоримым. Журнал не только воспитал поколение фотографов, но и научил мир видеть через объектив. Однако в эпоху телевидения и интернета роль фотографии изменилась. Если раньше снимок в журнале был событием, то сегодня изображения льются бесконечным потоком в социальных сетях. Но даже в этом хаосе кадры, вдохновлённые эстетикой Life, сохраняют свою силу. Журнал продолжал существовать в разных формах, возрождаясь сначала на ежемесячной основе, а также публикуясь в виде спецпроектов. Тем не менее, несмотря на то, что он больше не существует так, как раньше, Life сохранил наследие в на своё сайте и в архивах.

Наследие Life — это не только архив снимков, но и понимание, что фотография — это язык, способный объединять, разделять, вдохновлять и провоцировать. Журнал показал, что один кадр может стать символом эпохи или изменить восприятие целой нации.

Сила фотографии в том, что она говорит без слов, пересекает границы и преодолевает время. И пока мы смотрим на снимки, мы не просто вспоминаем прошлое — мы чувствуем его, проживаем заново, и присваиваем себе собственную историю. Потому что, как сказал Генри Люс, «видеть жизнь, видеть мир» — значит видеть себя.