Интервью с Вячеславом Рыбаковым – писателем, доктором исторических наук, ведущим научным сотрудником санкт-петербургского Института восточных рукописей РАН, специалистом по средневековому Китаю.

«На рабочем месте он был конфуцианцем. В момент поиска истины и желания отдохнуть от мира в тишине гор и вод предпочитал даосизм. Когда чувствовал тягу к пышным церемониям или коллективистским принципам монастырского общежития — оказывался буддистом. Это все, как выясняется, вполне может уживаться в одном человеке. И все эти сложные и вроде исключающие друг друга вещи работали не на разрыв, а на воссоединение в психологическом ядре каждого человека.»

С. К. Можно ли назвать Китай литературоцентричной страной?

В. Р. Само по себе такое определение мне кажется притянутым за уши по отношению к какой бы то ни бы стране и какой бы то ни было культуре. Всякое государство, всякая нация прежде всего озабочены сохранением себя, проблемами безопасности, жизнеобеспечения и быта, реальными обстоятельствами жизни, а не литературой. Чтобы голода не было, в конце концов. Но, конечно, Китай всегда культивировал культуру, извините за тавтологию. А культура для китайцев — это прежде всего письменный знак, узор.

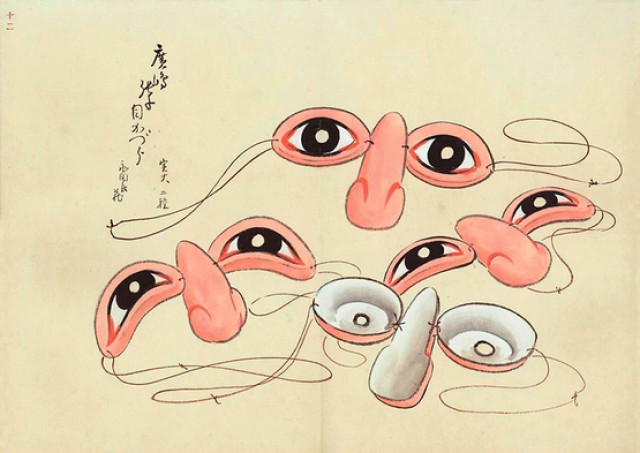

Культура в китайском языке даже обозначается иероглифом «вэнь», который первоначально как раз и означает «знак», «узор». А, скажем, созвездия — это «тяньвэнь», то есть «небесные узоры», или, как иногда переводят, «небесные явления», «небесные знаки». Поэтому для китайцев каллиграфия на протяжении многих сотен лет стояла выше живописи. Красиво, масштабно, экспрессивно, без отрыва кисти выписать знак, означающий, например, «мудрость», «долголетие», «справедливость», «благосостояние», — при некоторых династиях для китайцев это было выше пейзажа и уж тем более выше портрета. В этом не было той низменной, если угодно, конкретики, с которой имела дело живопись. Ученый повесил у себя в кабинете полотнище с изящно написанным знаком «верность» — и сидит, и работает под ним всю жизнь, и глядит на него время от времени, и черпает из этого силы и вдохновение.

Китай — не столько литературоцентричная страна, сколько культуроцентричная, я бы уточнил так. Китайцы очень четко ощущают себя принадлежащими к синкретичной китайской культуре, и в этом отличие китайского патриотизма от националистического патриотизма европейского толка.

С. К. Что можно назвать китайскими традиционными ценностями, искомыми скрепами?

В. Р. Это, безусловно, и древность культуры, и ее гомогенность, притом что в течение многих веков в Китае более-менее мирно сосуществовали взаимоисключающие с европейской точки зрения религии: даосизм, буддизм и конфуцианство — квазиконфессия, почти дошедшая до состояния полноценной религии (в стадии неоконфуцианства). Хотя, понятно, разные императоры отдавали предпочтение тому или другому верованию и какое‑то духовное соперничество этих религий существовало. Но эти религии парадоксальным образом не вытесняли друг друга, а дополняли.

Любой китаец в разные моменты своей жизни и даже в разное время дня оказывался адептом той или иной веры. На рабочем месте он был конфуцианцем. В момент поиска истины и желания отдохнуть от мира в тишине гор и вод предпочитал даосизм. Когда чувствовал тягу к пышным церемониям или коллективистским принципам монастырского общежития — оказывался буддистом. Это все, как выясняется, вполне может уживаться в одном человеке. И все эти сложные и вроде исключающие друг друга вещи работали не на разрыв, а на воссоединение в психологическом ядре каждого человека.

А ведь помимо этого в Китае были представлены и другие религии. Скажем, исстари там присутствовал зороастризм (огнепоклонничество). И хотя зороастризм не входил в триаду главных религий Китая, но его признавали, терпели и даже при некоторых династиях настоятелям огнепоклоннических общин давали чиновничьи звания. Кстати, это не только повышало статус носителя этого звания, но и делало человека более свободным, как ни странно.

Вхождение в слой управленцев накладывало массу обязанностей и долженствований, но давало и массу возможностей для индивидуальной самореализации, для проявления талантов и следования собственным убеждениям. Чиновник по определенным параметрам становился более независим от государства, более инициативен и более востребован, чем человек, чина не имеющий.

В основе китайской культуры лежит диалектический принцип «дао» — то есть, не побоюсь сказать, единства и борьбы противоположностей. Но китайцы пришли к диалектике задолго до античных мыслителей, подступавших к этому, и уж тем более раньше Гегеля. И усвоили диалектику гораздо лучше. Философская основа религий была достоянием не только высоколобых, она ощущалась в той или иной степени всем населением страны. Максима, что лучше недоделать, нежели перестараться, — одна из главных простых истин китайской культуры. И это чистый даосизм.

С. К. Что значит «лучше недоделать»? Вы могли бы привести пример?

В. Р. Всякое движение в китайской культуре — это движение по кругу. Почти описав круг и остановившись на отметке 358 градусов, мы почти дошли до цели. А если перемахнули за 361, то все потеряли и начинаем практически с нуля. Это в китайской культуре очень четко осознается.

С. К. Есть ли в китайской культуре фигура, про которую, как русские про Пушкина, говорят: «Это наше все»?

В. Р. Поэтическое китайское «наше все» — Ли Бо (701 – 762 / 763), великий поэт Танской эпохи. Применительно к культуре в целом «наше все» — Конфуций, который старался научить уму-разуму свое поколение, но всерьез востребован оказался последующими. Конфуций придал китайской культуре ту форму и то содержание, которые ее и характеризуют в течение очень долгого времени. Конфуций — основатель общественной идеологии, которая обеспечивает в китайском обществе стабильность и вместе с тем социальную мобильность, в чем нет никакого парадокса: чем лучше работают социальные лифты, тем больше народу устраивает именно этот социум.

Мне уже приходилось писать, что рафинированный моралист Конфуций был озабочен отнюдь не экономикой, а проблемами политической стабильности и верности управленческого аппарата правителю. Но создавая убедительный и жизнеспособный образ «благородного мужа» (цзюньцзы), то есть верного сподвижника и исполнителя, да попросту говоря — очень хорошего человека, на которого всегда можно положиться, великий учитель Китая просто не мог не сделать попытки обрисовать его духовный мир в целом.

«Совершенный муж ест не для того, чтобы насытиться, и живет не для того, чтобы обрести покой».

«Совершенный муж осознает свой долг, тогда как низкий человек понимает только свою выгоду».

Конфуцианцы полагали, что служить своей стране и своему правителю есть главный долг благородного мужа, уповали на то, что состоящий в массе своей из цзюньцзы государственный аппарат окажется максимально эффективен в принесении народу добра. В крайнем случае, если доминирование цзюньцзы в управлении обеспечить не удастся, высокопоставленные благородные мужи сумеют наставить на путь добра и принесения народу пользы самого правителя. Так что да, Конфуций и конфуцианство — вот китайское «наше все».

Политическое «наше все» для китайцев — это Лю Бан, основатель Ханьской династии, которая считается одной из высших точек расцвета древнекитайской цивилизации. Собственно, отсюда и наименование китайцев, которое они сами применяют к себе, самоназвание народа — ханьцы. Так что фигур, которые у китайцев «наше все», за четыре тысячи лет их истории накопилось много. Побольше, чем у нас. Хотя наше все, как традиционно считается, это Пушкин, а для самоосознания Руси наше все — это Сергий Радонежский, Пушкин здесь ни при чем. И сводить все к литературе не стоит.

С. К. Известен эксперимент, который произвели над собою члены одной американской семьи. Они поставили себе целью год обходиться без китайских товаров. И в общем им это удалось. Можно ли представить себе европейскую картину мира без китайской философии?

В. Р. С современной европейской философией я знаком не настолько, чтобы говорить об этом со всей определенностью, но для меня очевидно, что европейская мысль в целом слишком горделива, и изначально вектор ее развития был таким, что знакомство с китайской философией в Новое время едва ли оказало на нее серьезное влияние.

Скажем, принцип исключенного третьего, один из главных законов формальной логики, — для европейца краеугольный принцип познания, а для китайцев — сомнительное поверхностное утверждение. Или другой мой любимый пример, немножко вульгарный, но наглядный. Письменность возникает тогда, когда первичная база культуры уже сформировалась, основные ценности уже осознаны. И вот в латинской цифре II оба элемента этого знака обречены на то чтобы противостоять друг другу: один правый уклонист, другой — левый. Каждая вертикальная черточка самостоятельна и одинока. Поменяй их местами — ничего не изменится, так и останутся два перевертыша, один предал и другой предал, и оба опять стоят как ни в чем не бывало. А китайская двойка — это две линии, параллельные горизонту, одна над другой. Одна ближе к небу, другая к земле. Они находятся в некой иерархии: небо излучает благие влияния, земля воспринимает их и плодоносит в ответ. Они не равны. Зато они нужны друг другу, и перевернуть их нельзя. И, кстати сказать, китайский иероглиф, обозначающий конфуцианское понятие «человеколюбие», составлен из двух элементов: знака «человек» и знака «двойка». То есть в самой культуре изначально уже заложено: любить людей — это выполнять свои функции, свои обязанности в любой произвольно взятой иерархической паре: муж — жена, правитель — подданный, отец — сын...

Человеколюбие всегда активно, оно всегда проявляется только в отношении другого члена иерархической пары. Вне поступков, внутри себя, оно, по сути дела, и не существует.

Или другой характерный пример из письменности (письменность вообще зеркало души, квинтэссенция культуры, одно слово — «вэнь»). В Китае, когда туда приплыли европейские ученые книги, переводчикам долго пришлось придумывать иероглифический термин для обозначения понятия «свобода». Не было в языке такого слова! Просто анекдот: свобода четыре тысячи лет как была, а слова не было! Что в Китае — гульбы и пальбы не существовало, разбойников, бродяг? Но даже они не придумали «свободы». Даже разбойники и бродяги знали слово «справедливость» и слово «долг», а без слова «свобода» вполне обходились. Попытки найти свободе китайское имя оказались весьма горькими. И так, и этак пытались — и все получалось что‑то не то. То «распущенность», то «самодурство», то «своеволие», то «неуважение»... В конце концов остановились на биноме «цзыю», который согласно всем нынешним словарям значит, конечно, «свобода», однако если переводить его буквально, получится что‑то вроде «сам из себя». Попросту говоря — отсебятина. Тоже, в общем, не лучший вариант, немногим лучше «своеволия».

С. К. Основоположник изучения китайской науки Джозеф Нидэм писал, что для китайской мысли категория «отношение» более значима, чем «субстанция», и там, где западный ум спрашивает: «Что это по существу?», китайский ставит вопрос «Как это соотносится со всем остальным?». Это действительно так?

В. Р. Китайских философий на самом деле много, и обобщать здесь я бы не рискнул. Наверное, более-менее определенно можно сказать, что вся китайская мысль сосредоточена на проблемах управления, на теории управления. Потому что управлять огромной империей, с огромным чиновничьим аппаратом — это гораздо труднее, чем управлять любым из европейских государств.

Европейская мысль билась в течение тысячелетий, начиная с эллинов, с «Антигоны», скажем, над тем, как примирить свободу индивида и коллективные нужды, личный долг и общую пользу, а китайская — как примирить не слишком‑то благородную природу человека с тем, что один человек непременно должен управлять массой других. На всех уровнях: в семье, деревне, уезде и т. д., вплоть до центрального государственного аппарата, непосредственно подчиненного вдохновляемому волей Неба императору. Как противостоять низменной и пошлой природе человека, когда человек этот становится управленцем, как справедливо и эффективно управлять провинцией, народом, страной. Строить водоотводные дамбы, оросительные и транспортные каналы, перевозить огромную массу зерна из хлебородных областей в те, что мы назвали бы сейчас дотационными...

В Китае всегда, изначально, от государственного аппарата зависело гораздо больше, чем в любой из европейских стран. Единственный выход, который китайцы нашли, — это то, что все управленческие отношения в стране должны были моделироваться в соответствии с отношениями в семье. Продлить семейные связи вовне, распространить семейные отношения на все отношения субординации внутри страны — эту задачу волей-неволей решали идеологи имперского Китая. Потому что семейная добросовестность не требует внешнего контроля. Получается, если попробовать воспользоваться европейской терминологией, что у китайцев «вещь для других» важнее, нежели «вещь для себя».

Известна знаменитая фраза архитектора современных китайских реформ Дэн Сяопина: неважно, какого цвета кошка, важно, чтобы она ловила мышей. Цвет кошки — это субстанция, а ее способность ловить мышей — отношение. Так, наверное.

С. К. Как китайцы восприняли постулаты марксизма-ленинизма?

В. Р. Благодаря марксизму был найден новый способ построения традиционной китайской утопии — очень обобщенно сформулированной на заре времен, но и очень гуманной, человеколюбивой: утопии государства, одна из главных задач которого — защита слабых от сильных и распределение по справедливости. Конфуций говорил, что благородный муж (синоним правильного чиновника) никогда не будет увеличивать богатство богатых и бедность бедных. В отличие от европейских утопистов, предполагавших просто всеобщую конфискацию с последующим распределением «по потребностям», в Китае старались давать людям самим обеспечивать себя и оставлять им из продуктов их усилий столько, сколько им надо для более или менее нормальной жизни (конечно, представления о том, сколько человеку надо, менялись от эпохи к эпохе, и это нормально), а вот все, что сверх того, складывать в стратегический запас и выдавать от лица государства тем, кому не повезло. В случае стихийных бедствий, вражеского нашествия или чьей‑то вопиющей несправедливости...

Идея социального государства была органичной для китайской культуры, и когда в XX веке после падения империи в Китае расцвел зверский, оголтелый и, что очень характерно, абсолютно бессильный компрадорский капитализм, марксизм оказался новым, крайне эффективным в новую эпоху средством достижения исстари взлелеянной в культуре социальной цели.

То, что для европейской культуры было в новинку, — идея справедливого распределения благ, для китайцев звучало сладкоголосым пением две с половиной тысячи лет. У каждой культуры, как у психики человека, существует фильтр. То, что этой культуре органически чуждо, отторгается. То, что близко, воспринимается в том или ином виде. Идеи марксизма легли на старые дрожжи и были усвоены. И посмотрите, какой эффект дал синтез конфуцианского идеала и марксистских представлений и методик после окончания маоистского периода с его слишком прямолинейной диктатурой.

Маоизм, кстати сказать, отвергал конфуцианство ровно так же, как в Советской России в своей время отторгали буржуазную мягкотелость и абстрактный гуманизм. Посмотрите, какой скачок оказался возможен благодаря этому синтезу.

Китайцы испокон веков говорили: древность должна служить современности. Но и обратное оказалось верно: современность служит отличную службу древности. Собственно, именно это — продление адаптирующейся к вызовам современности культурной традиции в завтра и послезавтра — и составляет главный смысл государственного управления. Пока традиция длится, у людей есть своя страна. Когда традиция умирает, ни территория, ни язык, ни отеческие гробы уже не дают ощущения Родины. Люди оказываются на духовной чужбине и неизбежно перестают отождествлять себя и свою жизненную перспективу с нею и с ее перспективой, свою судьбу с ее судьбой. В Китае этого не случилось и, судя по всему, не случится.

Текст: Сергей Князев

Источник: primerussia.